|

| 中国佛教何去何从 释永信的悲剧 |

吴称谋

早在2015年7月26日,少林寺武僧总教头、四大金刚之一的释延鲁等人以释正义的名义在网络发布举报信----《少林寺方丈释永信这只大老虎,谁来监督》。从此少林寺住持释永信就陷入持续十年之久的丑闻漩涡。随后,中共政府经过两年的调查,通过官方媒体多次公开辟谣,称释永信不存在经济问题,并通过检测DNA作亲子鉴定,向外界公布释永信没有私生子女。这是中共政府曾经给出的定论!

然而,恶意举报,因果报应,立竿见影。事件过后,当事人释延鲁很快就被他的弟子举报,指控释延鲁娶妻生子曾经被少林寺迁单(开除)。 据释延鲁的举报和被举报的内容来分析,释延鲁与释永信师徒反目成仇是因为经济利益冲突,释延鲁的动机更属于打击报复,而非出于道德与正义。故而,释延鲁等人的举报被少林寺的其他僧众认为是“欺师灭祖”的恶行。

诡异在于,举报事件整整十年之后,在2025年7月27日,少林寺管理处发布的一则《情况通报》,称少林寺住持释永信涉嫌刑事犯罪,挪用侵占项目资金寺院资产;严重违反佛教戒律,长期与多名女性保持不正当关系并生育私生子。这则通告与此前中共官方的多次声明相矛盾。少林寺管理处是一个什么单位?据了解,在2025年5月,由登封市统战部和宗教局委派人员,入驻少林寺的一个官方机构。

如今,民众的目光都被这突如其来的丑闻所吸引,瞬间网络谣言满天飞,却甚少有人深入分析丑闻背后所隐藏的权力逻辑。如果,2015年举报受实,为何官方却为释永信辩护,而且持续维护十年之久?如果举报虚假,如今中共当局为何自食其言,推翻之前的定论,又以佛教戒律和经济问题为理由,决定对释永信下狠手。

显然,中共决定法办释永信的真正原因不是通报所说的那样,而必定另有不便公开的重要原因。据网络披露的相关信息,最终压倒释永信的真正祸因是2025年2月1日,释永信率“文化交流”僧侣团去梵蒂冈拜访了天主教教宗方济各。释永信率团访问,被认为是一场未经中共当局授权的民间外事活动。网上流传开的这个说法,似乎更符合中共的权力运作逻辑,因而更加真实可信。

梵蒂冈教宗并非一般宗教领袖,不仅是天主教的精神领袖,更是梵蒂冈的国家元首。2018年,中共政府虽然与梵蒂冈签署了有关主教任命的协议,但至今未建立正式外交关系。其主要原因是梵蒂冈是欧洲唯一一个承认台湾政府并与中华民国建交的国家。尽管梵蒂冈是弹丸之地,城中之国,也是天主教教皇的所在地,国土面积虽小,国际影响却非常巨大。

少林寺方丈释永信拜访一个与台湾中华民国建交的国家元首,这严重触犯了中共当局的政治禁忌。作为宗教间的互访活动,出家僧人很可能没有考虑到敏感的政治因素,导致无意碰触到了中共的政治红线。笔者相信,这些僧侣是无意的,也是非常无辜的,甚至也没有什么大不了的。然而,中共对释永信的参访活动甚为在意,也非常恼怒,释永信回国后就受到了出国的限制。自此,中共统战部和宗教局就开始策划如何处置释永信。不久,河南当地政府就派人在少林寺内增设管理处,开始监视释永信的日常举动,并筹备接管少林寺的商业帝国。

其实,作为天下第一名刹的少林寺住持,释永信并非是一个不顺从中共政府的当家方丈。在全国范围内,释永信是第一个在佛教寺院内举行升国旗仪式的住持方丈。他为了讨好中共当局,不惜破坏少林寺1500年来的寺规。当然,那是身在江湖,身不由己,不得不做的无奈之举。由于宗教依附于中共权力之下,完全没有独立性,为后来的各种丑闻和腐败埋下了祸根。在他被迫带头下,中共权力的淫威,开始侵浊到了红尘之外的宗教清净之地。

在2025年7月25日深夜,时间过去了整整十年,释永信终于在寺院禅房被警方带走了。从选择的时间点来分析,这是中共当局早就策划好的一场抓捕行动,其侮辱性极强,其震慑性极大。一时间,网络流传开很多相关的文章和视频,其中以仇富和幸灾乐祸的心态,散布污蔑造谣的内容居多。

尽管释永信的私生活可能存在污点和瑕疵,但笔者还是倾向于同情并支持释永信。当今世界上,私德存在质疑的国家元首或公众人物不在少数,那就得如中共那样一棍子打死吗?显然不会,也不应该。佛教是中国大陆最大的宗教,其何去何从,同样决定其他宗教的发展与走向。在此做出以下几点分析:

首先,自中共建政伊始,就开始干涉宗教的生存和发展,严重限制人们的宗教信仰自由。在毛泽东时期,中共政府强迫宗教人士,如和尚道士离开寺庙,逼迫他们还俗,娶妻生子,否则就得收监坐牢。邓小平时期,中共所谓的落实宗教政策,各个宗教才逐渐起死回生,各教徒的人数有所增加。到了习近平时期,限制宗教的各种规定又越来越多,越来越严厉了。比如,规定未成年人不得进入宗教场所,不得信教,不得出家;宗教场所升国旗,唱国歌等。这些都是过度的渗透和干预宗教,致使各个宗教的生存与发展越来越无所适从。

其次,中共的法律并没有明文规定出家人不能结婚成家。所谓的,法不禁止则可为。西方有句名谚:凯撒的归凯撒,上帝的归上帝。世俗生活与精神生活应该分开,也就是说,世俗权力与精神权力必须是互不干预的。纵使释永信有私生子女,也没有违反中共的法律规定。因此,政府不能以这个理由抓捕并处罚他。

其三,世人有目共睹,过去四十多年来,释永信不仅为少林寺的发展立下了汗马功劳,也为中国佛教走向世界,做出了他人无法企及的卓越贡献。据少林寺的历史记载,释永信是少林寺第三十任方丈。在他的带领下,少林寺冲出了亚洲,走向了世界。这不仅是千年古刹少林寺的荣耀,也是中国佛教乃至宗教界的骄傲。

作为少林寺集团的CEO,时年花甲的释永信是一个难得的人才,也是当代佛门中相当有能力、有实力、有影响力的公众人物。 如果释永信领取高额年薪,那也不过分,也并不违法。世界上大公司的CEO,普遍年薪都很高。如果指控释永信侵占项目资金和寺院资产,涉及刑事犯罪,那必须给出确凿证据公布于天下,以取信于寻求真相的广大民众!

其四,中国佛教协会注销释永信的戒牒,开除僧籍,是否公允合理?毫不夸张地说,自1949开始,中国没有哪一位僧人对佛教做出的贡献,比少林寺方丈释永信更大,更具有国际影响力。中国佛教协会却以释永信不良私德为由开除僧籍,是否惩罚过重?佛教戒律不应也不能凌驾于国家法律之上。况且,释永信16岁时就已经在少林寺出家为僧了。

其五,中国佛教协会是政府机构还是民间机构?此前,佛协限制台湾的净空法师进入大陆讲法,对四川色达五明佛学院院长索达吉堪布上师的打压,对藏地十七世大宝法王的控制等。引起人们对佛教协会的质疑。如今,事件发生没过三天,佛教协会就委任曾经的白马寺住持释印乐为少林寺方丈。这肯定是事前早就安排好的人事布局。那么,问题来了,佛教协会到底有没有权力任命寺院住持,干涉寺院管理?

其六,中国各级佛教协会应致力于引领佛教进行改革,更要敢于反思陈旧戒律是否适应当今社会。它的存在,到底是促进佛教的良性发展,而是一再影响佛教的正常走向?宗教需要生存发展,宗教走向商业化是时代发展的必然趋势。只要不违法经营,宗教商业化无可指责。

其七,东南亚等国家,比如日本、韩国的僧侣可以结婚生子,也没有素食规定。从前佛教协会会长释学诚,到当前佛教协会副会长释永信都在戒律上出了问题。自上世纪八十年代以来,广大普通僧众违反清规戒律的案例有多少,有关部门和佛教协会应该会有统计数据。这些惨痛而悲情的事件,否能引起人们对佛教改革的探索呢?

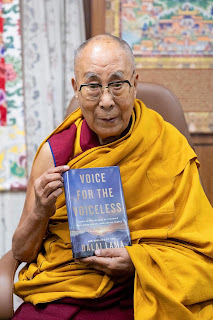

其八,因为少林寺的响亮品牌,独特的中国功夫文化已经响遍全世界。少林寺住持释永信与天主教教宗方济各的互动交流,对佛教走向世界,走进西方文化,是很有裨益的,对于提高中国宗教的国际影响力,改善中共政府的国际形象,也是非常值得肯定的一件事。

中国历史上,历朝历代对宗教人士都比中共红朝更加开明,更加灵活,更加人性化。在宋代,虽然道士和尚不许结婚,但没有严厉的处罚。在元代,藏传佛教当道,道士和尚允许结婚生子;在明朝,因朱元璋是和尚皇帝,明文禁止汉地和尚或僧人娶妻;在清代,在汉地僧人道士禁止结婚,在藏、回、蒙等地可以。只有在红朝,佛教及其他各宗教遭受的打压和限制最为苛刻严厉。

当那些参与此事的官员们,搜肠刮肚、绞尽脑汁地如何给少林寺住持定罪的时候;当那些制造谣言,污蔑毁谤一个做出过巨大贡献的宗教人士的时候;当幸灾乐祸的人们在饭后茶余调侃法师丑闻的时候,因果报应的种子就已经悄悄种下了。等到未来机缘成熟之时,这些种子就会生根发芽,开花结果。下一轮或下几轮的因果报应的故事,又会在曾经那片污浊的土地上演……

文革期间,中共对国家主席刘少奇扣以叛徒、内奸、工贼的罪名,后来又给予平反, 至今人们还记忆犹新。当下,中共对少林寺主持释永信的抓捕和审判,当下和未来的人们必定会历历在目,记录所发生的一切。在中国的大地上,是否还会重演类似的历史荒诞剧,时间会给出最终答案。

总之,可以认为,释永信的悲剧,也是少林寺的悲剧,更是中国佛教的悲剧。